|

|

Летний дворец Петра Первого и в особенности дворец Меншиково в новой столице стали своего рода учебными работами, на которых осуществлялась передача нового профессионального знания иноземных профессионалов.

|

|

|

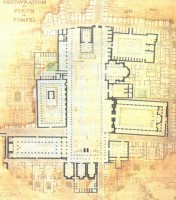

Раскопки Помпеи, а затем и раскопки уцелевших интерьеров Золотого Дома Нерона стали первым импульсом к радикальной перестройке знания о классической эпохе зодчества.

|

|

|

И в беглых путевых зарисовках и в эскизах к проекту т.н. Лучезарного города Ле Корбюзье тяготел к выявлению основного каркаса соотношений форм. Лаконичные и резкие комментарии к рисованным схемам обеспечили чрезвычайную популярность тезисов Ле Корбюзье при всей их догматичности.

|

|

|

|

|

|

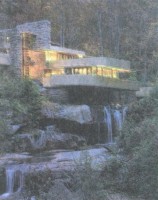

Открытие Востока стало принципиальным стимулом пересмотра оснований архитектурного знания. В европейском искусстве ориентальные мотивы оставались исключительно декоративными, хотя нередки попытки воспроизводства китайских пагод, вроде семиярусной чугунной пагоды в парках Кью в Англии. Однако только в творчестве Ф.-Л. Райта переосмысление японского опыта послужило во многом фундаментом для глубоко оригинальной трактовки соединенности здания и ландшафта. Впрочем, сам Райт до конца уверял всех в том, что не испытал никаких внешних влияний. Тем не менее, и чикагские постройки, и постройки у озера Мичиган, и известный дом-водопад свидетельствуют об обратном. Дело не в деталях - Райт никого не копировал, а в интонации.

|

|

|

Несмотря но то, что фотоаппарат уже полтора века дал шанс достоверного отображения архитектуры, Ле Корбюзье, М. Гинзбург и другие авангардисты отдавали предпочтение следу карандаша на листе путевого блокнота.

|

|

|

Именно сухой схематизм весьма элегантных рисунков Ле Корбюзье обеспечил стремительность распространения модернистских принципов формотворчества, в равной степени сказавшихся на послевоенной архитектуре Европы и Америки.

|

|

|

В 70-е годы реконструкция кварталов лондонского района Ковент Гарцем базировалось уже на отказе от догматов модернизма и опиралась на изучение наследия XIX в.

|

|

|

Поначалу невероятный схематизм проектных идей модернистов увлек яркостью их контраста к архитектуре XIX в. Отрезвление наступило, как только такого рода схемы стали, воплощаясь, повторяться в бесконечность в каждом городе. Разочарование толкнуло критиков, а затем и архитекторов к ретроспективизму, к сознательному повтору пройденного.

|

|

Итак, уже с эпохи Ренессанса знание понимается как прочный фундамент умения и непременное условие мастерства. При этом до самой второй половины XVIII в. корпус архитектурного знания остается в целом неизменным, лишь уточняясь и пополняясь в деталях. Разумеется, все время возникают новые строительные задачи, но они уже вполне отделены в обычном сознании от искусства архитектуры. Раздвоение единого умения на архитектуру-знание и инженерию-знание достигнет апогея лишь в конце XIX в., но его корни восходят к XVIII столетию.

Отметим здесь сразу, что в далекой от итальянских полемик Московской Руси давно как бы "законсервированное" античное знание продолжают активным образом использовать до Петровского времени. Как показали труды советских историков и, прежде всего, Г. В. Алферовой, здесь продолжала использоваться древняя техника египетских "гарпедонавтов", пользовавшихся в соответствии с давней традицией разными мерными веревками в зависимости от качества земли, отчуждаемой под строительство города. Живы здесь и полученные из Византии через Балканы нормы градостроения, вроде "закона прозоров", или просветов между домами, история которых без труда прослеживается к римским источникам и даже ранее. Знаменитая "Кормчая книга", переведенная с греческого, считалась кладезем священной мудрости, и русские мастера-градостроители, никогда моря не видевшие, могли вычитать в ней правило, по которому запрещалось перекрывать соседу вид на море. Артельные мастера продолжали пользоваться "вавилонами", восходящими к византийскому средневековью, применяли "замороженное" знанием как живое, свое.

Аристотель Фьораванти, Антонио Солери и другие заезжие итальянцы привозят в Москву обновленный и отредактированный корпус знаний. Однако при жесткой консервативности здешних культурных норм, накладывавших запрет на подобные "еллинские хитрости", для модернизма еще не находится места, и только Петровское время во всей остроте сталкивает заказчика с проблемой освоения нового знания в новейшей к тому времени форме.

Дело не в попытке ввести строгие правила застройки, вроде требования застраивать кварталы Петербурга "единой фасадою", ведь правила застройки существовали и ранее. Важнее то, что полное отделение фасада от дома, признание за самим фасадом отдельного качества принадлежности улице привносило в российский городской быт совершенно новое представление не менее резкое, чем запрет носить бороду и требование носить "немецкое" платье. В результате путешествий Петра и его сподвижников по всей Европе, одновременно ориентируясь и на голландско-немецкие, и на итальянские и французские образцы, в России экспериментировали с подражанием им всем -и по отдельности, и сразу вместе.

Это получалось тем естественнее, что поначалу проектирование и застройку вели исключительно приезжие архитекторы. Еще до переноса столицы в Петербург, в Москве возводятся сооружения с ярко выраженными элементами барокко, вроде Меншиковой башни. В других случаях старые палаты переодеваются в "немецкое платье", как, например, палаты думного дьяка Аверкия т Кирилова. И здесь же, в Москве дом князя Гагарина на Тверской улице, дворец Лефорта или Сухарева башня одеваются в строгий классический ордер. В Петербурге поначалу осуществляется то же смешение. Нередко в одном здании, как в дворце Меншикова, где вполне уже барочные украшения сочетались с "итальянской" планировкой сада позади здания. Чаще по соседству: облик Летнего дворца Петра I (архитектор Доменико Трезини) предельно строг, тогда как в "образцовом доме для именитых" Жана-Батиста Леблона на первый план выступает барочная отделка мансардных крыш. Русские мастера осваивали новый язык архитектуры чрезвычайно быстро, и если строительство дворцов в первой четверти XVIII в. доверялось исключительно иноземцам, то в церквях Иван Зарудный и его коллеги за десяток лет освоили новое знание.

Это - знание альбомов образцов!

Образцы были уже разучены и освоены настолько, что их сочетание в индивидуальных композициях стало нормальной практикой к середине столетия, когда, к примеру, М. Земцов в 1742 г. спешно спроектировал деревянные Красные ворота в Москве, через десяток лет воспроизведенные в камне Д. Ухтомским. Потребовалось еще поколение учебы в Италии и дома - у таких блистательных мастеров, как В. В. Растрелли, - чтобы Василий Баженов и Матвей Казаков к концу века вполне сравнялись мастерством и знанием с учителями.

Остановимся на прелюбопытнейшем моменте, когда Василий Баженов, при помощи Федора Каржавина, ставит задачу заместить "импортированное" вместе с мастерами новое умение и готовое книжное знание знанием,включенным в отечественную культуру через родной язык и совершенно самостоятельно отредактированным. Это не первая попытка, но наиболее выразительная, с характерной для эпохи чрезвычайной длиной заглавия: "Марка Витрувия Поллиона об Архитектуре книга первая и вторая с французского на русский язык, с прибавлением новых примечаний, переведены при Модельном доме в пользу обучающегося архитектуре юношества, иждивением Римской академии Св. Луки профессора, Флорентийской и Болонской академий члена, Императорской Санкт.П.Б. Академии Художеств академика, Имп. Академии Российской и Экспедиции строения Кремлевского дворца члена, г. Коллежского советника Василья Баженова".

В предисловии имеются замечательные строки: "Иные писатели, как Гвалтерус Ривиус, который перевел Витрувия на немецкий язык и его на оном истолковал, да Генрик Воттон, который писал об архитектуре на английском языке, ни мало не жалуются на неясность Витрувиевых сочинений, но только на трудность, которую они имели в приискании на своем языке слов, которые равносильны были употребленным от Витрувия". Важна здесь не только системная работа над осмыслением профессионального словаря, но и вполне обоснованное чувство своевременности совершаемого дела, ведь русский перевод, хотя в неполном объеме, вышел в свет хотя и веком позднее французского, но на 30 лет раньше английского перевода. Речь идет о бесконечно важной для всякой мужающей профессии напряженной работе ума - анализирующего,сопоставляющего, осмысляющего: "Чины, что Витрувий здесь называет ординес, то же самое называет он генера, роды - в начале IV книги. Оные роды суть троякие, Дорический, Ионический и Коринфический. Новейшие архитекторы употребляют слово ордр, которое уже и в Российской язык вкралось по нашей неосторожности: ибо многие говорят ордеръ... мне кажется, собственное наше слово лутче иностранных, чин Дорический, порядок Тонической и протч. и оно вразумительно".

Через критическую работу осмысления русские архитекторы, наравне с живописцами, за три поколения окончательно включаются в общемировой процесс развития древнего искусства, и выделять их труд из этого процесса больше нет никаких оснований.

XVIII в. привносит в архитектурное знание качественно новый компонент, который, несколько модернизируя, следует назвать искусствоведческим. До самой середины этого столетия внимание к древним постройкам было по преимуществу "технологическое", образцом же в художественном смысле непререкаемо был Палладио (в Англии), Серлио (во Франции), Виньола и другие мастера позднего Ренессанса (повсюду). Середина XVIII в. "открывает" для себя руины в новом смысле, раскопки Помпеи взламывают прежний имперский стереотип "римского", обнаружив вдруг камерное, сугубо бытовое измерение римской цивилизации. Наконец, в 1764 г. блестящий мастер интерьера Роберт Адам публикует "Руины дворца Диоклетиана в Спалато", а в 1765 г. выходят в свет "Размышления о живописи и скульптуре греков" Иоганна Винкельмана. Образ "классики" теперь стремительно преображается, и это преображение стало трудным, болезненным. Так, путешествуя по Италии в 1787 г., Гете, уже прославившийся изданием своих "Страданий молодого Вертера", следующим ярким образом записывает свои впечатления от Пестума: "Я находился в совершенно чуждом мне мире. Подобно тому, как столетия из суровых преображаются во вполне изящные, так они преобразуют и человека; более того, они создают его по своему подобию. В настоящее время наше зренье и через него все наше внутреннее существо приучено и, несомненно, предназначено к более стройной архитектуре, так что эти тупые, кеглеподобные, сдавленные массы колонн кажутся тягостными, даже страшными. Но я скоро овладел собой, вспомнил историю искусства, подумал о времени, духу которого соответствует подобная архитектура, представил себе более строгий скульптурный стиль и менее чем через час уже освоился с этими впечатлениями". Здесь же у Гете можно обнаружить весьма существенное замечание общего порядка:

"...В архитектурном разрезе они кажутся более изящными, в перспективном изображении более неуклюжими, чем на самом деле, только когда ходишь вокруг них и среди них, можешь сообщить им подлинную жизнь и вместе с тем получить ее обратно, как ее задумал и вложил в них строитель".

Выставка мраморных скульптур Фидия из Парфенона, организованная в 1816 г. в Лондоне лордом Элджином, еще острее столкнула чисто книжное представление об античности с непосредственным зрительным восприятием греческой "классики" в ее подлинности. Предыдущие представления об искусстве греков опирались лишь на римские копии изысканной эллинистической скульптуры, теперь мир "классики" оказался сложнее и, главное, подвижным во времени.

Идея "вечного" идеала была подорвана. Однако еще более сильный резонанс в культуре вызвала публикация материалов египетской "экспедиции" Наполеона.

Отдельные путешественники видели Египет много раньше, многие забирались в пирамиды, зарисовывали и обмеряли их, но даже и будучи опубликованы, их рассказы не привлекали к себе особого внимания. Теперь роскошно изданные альбомы Французской Академии произвели сенсацию в литературных салонах Парижа (а значит, и всего европейского мира). Об этом читали у Геродота или Плиния, как-то себе представляли, и в картушах на полях географических карт XVI и XVII вв. в ряду с "реконструкциями" других чудес света можно видеть забавные "пирамиды". Однако увиденное теперь оказалось настолько богаче и страннее, чем воображаемое кем бы то ни было, что все "египетское" резко врывается в архитектуру — через интерьер. Задолго до того как старое слово "эклектика" было применено к архитектуре, за чисто ампирными фасадами дворцов возникают "египетские" кабинеты.

Два процесса расширения архитектурного знания, развиваясь параллельно, заняли весь XIX в. Один — быстрое развитие инженерии как умения и особого знания, почитаемого техническим; другой - не менее стремительное открытие все новых систем архитектуры и связанных с ней искусств.

В середине века в джунглях полуострова Юкатан обнаружены, зарисованы и вскоре опубликованы замечательные постройки доколумбовой Америки и их ни с чем несравнимый декор. Чуть позже - известные ранее только из Библии дворцы и основания храмов Ассирии и Вавилонии. Ранее закрытые для европейцев, изучаются Китай, Индокитай и Япония — в 60-е годы. В конце столетия реальностью становятся гомеровы Троя и Микены, а за ними и дворцы Крита. Усвоение совсем необычного художественного опыта требовало немалых усилий, и тем больших, что одновременно произошло еще и "открытие" романской и готической архитектуры в Европе, и "открытие" допетровской архитектуры в России. В ходе этого сдвоенного процесса, в рамках которого как бы заново осуществилось открытие мира архитектуры, собственное знание-в-архитектуре все более, все заметнее преобразуется в знание "об архитектурах".

Это происходит тем легче, что эстетика — уже как университетская дисциплина - толкает искусствознание к систематизации: следуя Буркхардту, Риглю и Земперу, в архитектуре начинают видеть особые "стили". Однако этот способ освоения мира архитектуры будет нами рассмотрен ближе к концу книги.

Здесь важно отметить, что как раз к тому моменту, когда к концу XIX в. возникло строгое и стройное "здание", фундаментом которого было античное умение, цоколем — мастерство Ренессанса, а этажами - этапы движения от барокко к классицизму, это сооружение оказалось неустойчивым. Столкнувшись с множественностью систем архитектуры, множеством новых объектов и технологий, архитектура должна была переориентироваться с проблемы знания на проблему осмысления, о которой мы будем говорить отдельно.

Вопрос о "своем" знании, о знании-в- архитектуре вдруг оказывается открытым. Казавшаяся единой, архитектура расчленяется на "ученую" и "новую", в рамках которой в первые годы XX в. закрепилась тенденция полного отрицания какой бы то ни было полезности "прежнего" знания. Радикалы были преисполнены особого внимания ко всему, что очевидным образом не было связано с остро ненавидимым ими культурным прошлым, само же прошлое отвергалось целиком без того, чтобы дать себе труд анализа.

Как известно, радикалы допускают только "чужое" прошлое, которое для них оказывается новым. Так, Фрэнк Ллойд Райт (упорно отрицавший это впоследствии) пытался разгадать законы японской архитектуры. Чикагская выставка 1893 г. дала ему такую возможность: традиционный японский дом и сад были смонтированы здесь как один из экзотических экспонатов. Райт много недель изучал этот муляж, что потом дало его биографу возможность заметить: "Невозможно себе представить, чтобы те "дома прерий", что Райт построил в первое десятилетие нашего века, выглядели бы хоть сколько-нибудь похожими на себя, если бы молодой ученик Салливена не вглядывался в японский экспонат". Особая трудность заключалась в том, что этот специфический экспонат был выстроен в 1/2 натуральной величины, что, конечно же, побуждало уже опытного молодого архитектора постигать, реконструировать скрытую за макетом действительность. Тот же Райт в своих лекциях мог с презрением отзываться о куполе собора Св. Петра, считая его конструкцию полным вздором, но при этом Райт делал это таким образом, что ясно видно: он не столько даже не понимал, сколько вообще не знал ни логики этой замечательной конструкции, ни ее предыстории.

Умонастроение всех "пионеров" новой архитектуры вполне может быть уподоблено умонастроению раннехристианских писателей, когда те, пользуясь логикой, унаследованной от языческой культуры, и ее языком, ставили одну только задачу — отряхнуть прах античности от ног своих. У Ле Корбюзье, духовно связанного с модернистами в изобразительном искусстве, срабатывает тот же механизм замещения: экзотическое, т. е. "чужое прошлое" (народная средиземноморская архитектура) оказывается сильным противовесом "своему прежнему". Более последовательно и жестко, чем Райт или Гропиус, Ле Корбюзье ставил отважную задачу заместить все вообще прежнее знание новым, построенным по аналогии (весьма поверхностной, сугубо декларативной) со знанием научным: "В 1922 г. я предпринял серию лабораторных исследований. Изолировав микроб, я наблюдал за его развитием. Биологическая сущность микроба выявилась с исчерпывающей ясностью. Результаты были установлены, диагноз поставлен. Затем путем обобщения я вывел основные принципы современного градостроительства".

Все это чистейшей воды пустая риторика, никакого отношения к науке не имеющая, но, к счастью, как Райт, так и Ле Корбюзье сами были гораздо умнее, глубже и, главное, тоньше своих высказываний. В этом убеждают многие из построек обоих архитекторов-художников, но достаточно вчитаться в сугубо литературную обработку дневника путешествия в Стамбул помощника чертежника Шарля Жаннере (именовать себя Ле Корбюзье он стал позднее), чтобы в этом убедиться. Ле Корбюзье ни слова не сказал о храме Св. Софии, видимо, не зная, как следовало к нему отнестись, однако к встрече с афинским Акрополем он был готов. Вернее, ему казалось, что готов - то же вдруг обнаруживает каждый архитектор, кто оказывается на голубоватой скале у колонн Пропилеев. Совершенно неожиданно могучие колонны предстают взору окрашенными в цвет спитого крепкого чая.

"Парфенон сохранился, поврежденный, но не разрушенный, и вот: поищите на колоннах, обработанных каннелюрами и состоящих по высоте из двадцати блоков, стыки между ними - не найдете; проведите ногтем по колоннам в тех местах, где патина на мраморе немного различается по цвету, ибо налет времени оставляет на разных кусках мрамора разные следы, — ноготь ничего не почувствует. Собственно говоря, стыка нет, и жилковатые ребра каннелюр продолжаются на всю высоту, будто выдолбленные в монолите!

... Под гладким архитравом удивительно гибкая масса, передающая на колонну всю нагрузку от громадного антаблемента — это чуть выгнутый эхин капителей, соединенный тремя колечками, общая толщина которых равна длине большого пальца руки. Каждое из этих колец (посмотрите на земле эту опрокинутую колонну) имеет выверенные до миллиметра размеры грани и канавки, и никакие повреждения, никакое выветривание не могли их нарушить. И все-таки прекрасно, обмерив на развалинах (полезные свидетели) эти необычные истины, поразмыслить над ними в тени карнизов и убедиться в их совершенно необходимой функции".

Ле Корбюзье отвергал архитектуру своего времени не потому, что не знал классики, а потому, что видел в несколько развязной эклектической игре во множество стилей сразу отказ от ясной логики классики. Отвержение через знание отвергаемого было общим для пионеров модернизма, естественным образом подхватившего и советских архитекторов 20-х годов. Так, у ярчайшего представителя т. н. конструктивизма Моисея Гинзбурга, автора известного дома Наркомфина на Новинском бульваре, в 1923 г. выпустившего в свет небольшую книгу "Ритм в архитектуре", можно прочесть: "Парфенон элементарно ритмичен, ибо закономерность его движения проста, композиция замысла чрезвычайно понятна. Взглянувши на один из фасадов, мы сразу проникаемся ритмом его, и дальнейшие впечатления облегчены закономерностью их постижения.

Мы обходим Парфенон со всех сторон, и движение упорядоченное, канонизированное тем же способом, неустанно проникает в наше сознание. Сущность динамики Эрехтейона совсем другая. Здесь нет такой скованности, движение более самоценно и непринужденно". В советской архитектуре всеевропейский процесс отторжения прежнего знания был мощно усилен патетикой социалистической культурной революции, на знамени которой было начертано "новое", как предполагалось поначалу, способное полностью заместить собой весь "устарелый" капиталистический миропорядок вместе с его культурой. Здесь одни пытались напрямую "вывести" новую архитектуру из, увы, довольно-таки бедного политического мифа; другие (как Николай Ладовский) делали ставку на "лабораторные исследования", о которых только говорил Ле Корбюзье. У третьих (М. Гинзбург, А. Буров) отрицание прежнего знания никогда не было ни полным, ни безоговорочным, подобно позиции Всеволода Мейерхольда в театре или Сергея Эйзенштейна в кино.

Их творческий потенциал мог с равной легкостью проявляться и в "новой" и в "старой" стилистических системах. Наконец, четвертые (Иван Жолтовский, Алексей Щусев и другие) ждали, когда наваждение "новой архитектуры" само собой иссякнет и можно будет вновь опереться на нечто надежное.

Трагедия модернизма заключалась в том, что его художественные лидеры, отвергавшие прежнее знание, отвергали то, чем владели, но считали, что их последователям довольно будет и одного "нового" знания, а те с энтузиазмом подхватили эту сомнительную ориентацию.

30-е годы повсеместно принесли с собой возрождение идеи знания как чего-то, что должно использоваться в новой практике, но само с этой практикой совпадать не должно. Классицистские тенденции повсеместно теснят модернизм в архитектурной практике, что тем сильнее толкает лидеров "новой архитектуры" к литературно-пропагандистской деятельности. Когда Райт в лондонских лекциях 1939 г. выражал все то же неприятие прежнего знания все с той же определенностью, это уже не наступательная, а скорее уже оборонительная позиция: "Теперь, оглядываясь на старый порядок, мы приходим к выводу: вместо того чтобы обращаться к естественному принципу, доверяя жизни и любя жизнь... мы обращаемся к университетским кафедрам, к их превозносимым заплесневелым книгам, к известным кабинетным ученым, которые были учениками кабинетных ученых".

В советской архитектуре тот же период отмечен пафосом интеллектуального освоения исторического наследия: невиданный по размаху и последовательности процесс издания классики. Это именно интеллектуальное освоение, так как творческая установка требовала отнюдь не подражания готовым формам, но их конструирования наново по вечным законам формообразования.

В первоклассной для своего времени книге Ивана Бунина и Марии Кругловой это выражено с предельной ясностью:

"Изучением памятников можно познать и воскресить те принципы, которыми пользовались старые зодчие в своей непосредственной творческой работе... Освоение композиционного опыта может быть поставлено самостоятельной задачей для исследования и практического изучения художественных образцов, ибо "стиль" есть уже второй этап по пути разрешения общей художественной проблемы".

Поначалу совсем незаметно сам центр тяжести проблематики знания-в-архитектуре Классицистские тенденции повсеместно теснят модернизм в архитектурной практике, что тем сильнее толкает лидеров "новой архитектуры" к литературно-пропагандистской деятельности. Когда Райт в лондонских лекциях 1939 г. выражал все то же неприятие прежнего знания все с той же определенностью, это уже не наступательная, а скорее уже оборонительная позиция: "Теперь, оглядываясь на старый порядок, мы приходим к выводу: вместо того чтобы обращаться к естественному принципу, доверяя жизни и любя жизнь... мы обращаемся к университетским кафедрам, к их превозносимым заплесневелым книгам, к известным кабинетным ученым, которые были учениками кабинетных ученых".

В советской архитектуре тот же период отмечен пафосом интеллектуального освоения исторического наследия: невиданный по размаху и последовательности процесс издания классики. Это именно интеллектуальное освоение, так как творческая установка требовала отнюдь не подражания готовым формам, но их конструирования наново по вечным законам формообразования.

В первоклассной для своего времени книге Ивана Бунина и Марии Кругловой это выражено с предельной ясностью:

"Изучением памятников можно познать и воскресить те принципы, которыми пользовались старые зодчие в своей непосредственной творческой работе... Освоение композиционного опыта может быть поставлено самостоятельной задачей для исследования и практического изучения художественных образцов, ибо "стиль" есть уже второй этап по пути разрешения общей художественной проблемы".

Поначалу совсем незаметно сам центр тяжести проблематики знания-в-архитектуре переместился. Ф.Л. Райту, Ле Корбюзье или Гинзбургу еще могло казаться, что сюжетика "стиля эпохи" несет в себе решение проблемы знания, однако же стиль эпохи оказался совершенно, неподатлив к однозначной формализации. К великому сожалению, на долгих полвека неоклассицизм и характерное для него знание оказались до полной неразличимости сопряжены с тоталитарными режимами Европы. В то же время страстное желание непременно утвердить новое было перенесено архитекторами, бежавшими из нацистской Германии, в США, и там оно встретило восторженный отклик. Однако об этом любопытном процессе мы будем говорить к концу книги.

С конца 40-х годов за рубежом и через десятилетие в нашей стране маятник вновь отклоняется в противоположную сторону. Вновь на первый план выходит установка на выработку принципиально нового знания в процессе самой деятельности и через нее, при этом процесс разворачивается через отсылку к опыту 20-х годов, т. е. уже к истории или именно "внешнему" знанию.

На роль "внешнего" властно претендует знание технологическое, социологическое и экологическое. О первом и третьем у нас будет возможность говорить при разборе работ нескольких ведущих мастеров современности позднее, но вопрос о социальном знании интересно рассмотреть именно здесь.

В 1960 г. отнюдь не архитектор, а публицист из Нью-Йорка Джейн Джекобе опубликовала книгу "Жизнь и смерть великого американского города". Книга произвела грандиозный эффект и с тех пор переиздавалась двадцать раз. Джекобе, отталкиваясь только от здравого смысла, лишь от обыденной логики городской семьи, предприняла невиданную раньше атаку на святая святых — право архитекторов говорить своими проектами от имени обычного человека. До середины XX в. этой проблемы не было и не могло быть, так как массового жилищного строительства не существовало, тогда как структуру и характер коммерческой жилой застройки всегда и полностью привык независимо контролировать застройщик-предприниматель. Он знал запросы своих будущих жильцов — не мог не знать, так как в противном случае оказался бы без жильцов, с одними убытками.

Традиционный архитектор принимал эти условия и был занят, прежде всего, тем, что следил за соблюдением противопожарных и санитарных законодательств, за соблюдением комфорта в рамках сметы, утвержденной частным застройщиком, и был более всего озабочен внешним декором — пышным или предельно скромным в зависимости от сметы. Тем более не могло возникать существенной проблемы в ходе работы на индивидуального заказчика: результирующее проектное решение во все времена было компромиссом. Это был всегда компромисс между желаниями и возможностями клиента, с одной стороны, и с другой — исключительно профессиональными представлениями архитектора о должном.

Ситуация резко переменилась, когда, под давлением социальных движений и логики развития экономики, при которой наемные работники всех уровней заработка стали трактоваться как покупатели, значимые для рынка, повсеместно была поставлена задача строительства массового жилья для тех, кто раньше довольствовался съемом одной или всего нескольких комнат в доходных домах. Инициаторами постановки задачи повсеместно были правительства социал-демократической ориентации, традиционно близкие авангардной творческой интеллигенции. Для социал-демократов казалось более чем естественно обратиться к тем профессионалам, кто давно уже, с самого начала столетия, выдвигал идеи программного переустройства городов.

Лидеры архитектурного авангарда — Вальтер Гропиус в Германии, Ле Корбюзье во Франции, Моисей Гинзбург в Советском Союзе исповедовали веру в строгую рациональность организации человеческого быта наподобие фабричного процесса. Они самостоятельно определяли, сколько пространства необходимо человеку для сна, еды, отдыха, как должны быть скомбинированы сходные по планировке квартиры в жилые дома, возводимые с максимальным использованием фабричных конструкций и деталей, как, наконец, должны быть спланированы или перепланированы кварталы, улицы, целые города.

Во всем этом было много интересного, немало полезного, но при этом авторам грандиозных схем реконструкции жизни не приходило в голову интересоваться тем, а как, собственно, будет развиваться живая человеческая действительность в жестком корсете проектных схем. Достаточно долго люди, наконец получившие возможность освоить собственное обитаемое пространство квартиры, были счастливы этому факту, однако со временем, привыкнув к имеющемуся, они все чаще стали задавать вопросы. Да, в новых кварталах или микрорайонах стало много солнечного света и воздуха, но теперь стало трудно следить за играми детей во дворе, а в общих подъездах воцарился страх перед хулиганами и более опасными преступниками. Расстояния между домами стали больше, но теперь, когда исчезли стены двора, стало трудно отличить, где кончается "свое" пространство, и теперь трудно ориентироваться даже в ближнем окружении.

Теоретически между домами должно быть много зелени, и для нее есть место, но за этой, как бы "ничьей" зеленью некому ухаживать, и огромные газоны безжалостно вытаптываются. Особенно остро все недостатки новых типовых схем застройки проявились в СССР и странах Восточной Европы, находившихся в зоне его влияния. Здесь трудности усугубились раз навсегда выбранной для типового массового строительства технологией монтажа зданий из тяжелых железобетонных панелей, что почти исключало возможность перепланировать квартиру, в которой отчаянно недоставало подсобных помещений...

В Советском Союзе недовольство было глухим в силу особенностей его партийно-полицейского режима, но даже и здесь оно нарастало, что вынудило власти с 60-х годов пойти на компромисс, разрешив строительство кооперативных домов, проекты для которых делались с некоторыми отклонениями от общеобязательного стандарта.

В Западной Европе сходное недовольство выразилось в протестах, подхваченных политической оппозицией, в результате чего, одно за другим, консервативные правительства перешли от системы строительства для беднейших семей к различным схемам финансовой поддержки строительства или приобретения жилья для себя.

В США, где солидные рабочие семьи уже с довоенных времен устремились в пригороды, где покупали (по вкусу и по доходу) отдельные дома, предлагаемые им на выбор множеством строительных фирм, ситуация сложилась так, что в т.н. муниципальном многоэтажном жилье сосредоточились преимущественно семьи беднейшие, чаще всего безработные, чаще всего из национальных меньшинств. Их мнением никто не интересовался, и именно потому книга Джекобе вызвала шоковый эффект: ни обитатели обширных квартир в коммерческих домах, ни архитекторы о проблемах этой части общества попросту не задумывались!

Во многом под воздействием книги Джекобе и ее последователей в США, да и в европейских странах стало крепнуть новое движение, захватившее немалую часть молодых архитекторов, столкнувшихся с острой конкуренцией на профессиональном рынке и нехваткой привычной работы. Одни по этой причине, другие из принципиальных соображений принялись — вместе с лидерами общественых движений в защиту прав квартиросъемщиков - искать совершенно новые конструктивно-проектные решения (последним по времени выступает знание экологическое), архитектор не может не задаваться сложным вопросом: какое же знание действительно является лишь "его" знанием, не данным более никому?

Напомним: столетия назад из архитектуры уже уходят сооружение машин и механизмов, гидротехника и фортификация; затем вполне обособляются теоретическая механика и ею определяемые создание и расчет строительных конструкций. Уже в XX в. за эти рамки уходят разработка смет и организация строительного процесса, которыми теперь повсеместно заняты специализированные фирмы; наконец, к концу столетия — отделяется и организация процесса проектирования, почти полностью зависимого от разработчиков компьютерных программ.

Фактически же перед старой, как мир, профессией стал вопрос определенности архитектуры как суверенной, самостоятельной области деятельности.

Вопрос умения проще — архитектор по-прежнему один владеет умением работать с пространственным выражением социально-функциональных процессов и их оформлением. Этому умению его обучают, как правило, вполне традиционными способами, и именно этим умением не владеют те, кто такого обучения не прошел. Вопрос мастерства лишен специфики, будучи универсально-всеобщим для всякой лично окрашенной деятельности и, прежде всего, для искусства, связь с которым профессиональное сознание отстаивает твердо вне зависимости от того, удается или почему-либо не удается подтвердить убежденность практикой деятельности.

Вопрос знания-в-архитектуре лишен такой определенности, вернее, на него до сих пор не находится иного ответа, чем он был дан в цитированной ранее работе А. Бунина и М. Кругл овой.

"Свое" знание-в-архитектуре оказывается знанием об архитектуре, т. е. историческим знанием. Это сугубо своя модель исторического знания, выстроенного на профессиональном стержне. Как и для всякого искусства, попытки формировать теорию архитектуры были до настоящего времени малопродуктивны, несмотря на то что время от времени кто-то выступает с такого рода претензиями. Так и должно быть, ведь теорию можно разработать только для "своего" знания.

Даже беглый очерк убеждает в том, что сравнительно со временем Филона, когда знание-в-архитектуре близко к тому, чтобы быть едва ли не "всем" знанием, наблюдается последовательное свертывание "своего" знания архитектора. Начавшись со "всего" знания, оно сжимается до предельной границы, обращаясь в "знание о себе", тогда как все остальное трансформируется в умение нового типа -умение пользоваться "внешним", чужим знанием без претворения его в свое, как происходит всякое пользование готовыми таблицами или справочниками. Все более сжимаясь в сравнении с "внешним" знанием, знание-в-архитектуре одновременно весьма интенсивно развертывается "вширь". Не только во времена Филона, но и во времена Палладио охватить опыт современной архитектуры было вполне посильной задачей, и с этим успешно справлялись великие дилетанты: от Адриана до Джефферсона. Уже к середине XIX века достичь того же с помощью профессиональных журналов становится трудно, хотя и возможно, когда речь идет о небольших постройках. Для второй половины XX в. одна только ориентация в предварительно отобранном и сжатом материале представляет собой столь трудное дело, что нуждается в специализации.

Формирование описи архитектуры столь уже обособилось от ее истории, что нуждается в постоянной работе специалистов, толкующих новое и помещающих его в исторический контекст. Формирование образа эволюции архитектуры, в свою очередь, настолько обособилось от ее текущей практики (за счет открытия нового и переосмысления известного материала), что установление связи требует вновь специальной работы.

Всеобщая действительность архитектуры, расширяющаяся в пространстве реальном (строится все больше) и в пространстве историческом, поддается обработке с немалым трудом. Именно подобная трудность ставит довольно тяжкую проблему самоосмысления архитектуры как первичную, исходную. Однако, прежде чем обратиться к осмыслению, нам необходимо вкратце рассмотреть сюжет архитектурного профессионализма, т. е. сюжет исключительно "собственной" деятельности архитектора.

Этот сюжет сложнее, чем может казаться на первый взгляд.

|